Aniversario de Breath of the Wild: el juego que oxigenó los mundos abiertos

El último Zelda cumple cinco años, así que lo recordamos y ahondamos en cómo Nintendo logró reinventar la exploración de su saga más aventurera.

¿Qué posibilidades había que el quinto aniversario de Breath of the Wild coincidiese apenas una semana después del lanzamiento de Elden Ring? Es casi como si From Software se hubiese propuesto tomar el relevo de Nintendo justo antes de alcanzar esa efeméride. Volver a recordar que los estudios japoneses no solo saben hacer grandes mundos abiertos, pueden incluso hacer los mejores cuando se ponen a ello. Y no es una distinción arbitraria, porque durante un tiempo estaba lejos de ser el caso.

GTA, Elder Scrolls, Far Cry, Assassin’s Creed, The Witcher... Durante años, los grandes nombres de los mundos abiertos, fuesen de ambientación moderna o medieval, se escribieron usando tinta occidental. Japón, por supuesto, había firmado su buena ración de épicas en el pasado, desde los grandes JRPG de la edad dorada de Square hasta la propia Nintendo con Zelda o el Team ICO con Shadow of the Colossus. Pero llegada la primera década de la alta definición en consolas (2005-2015), los desarrolladores nipones sufrieron más para adaptarse que compañías como Rockstar, Bethesda o Ubisoft. Aunque la historia, por suerte, parece que ha vuelto a cambiar.

Sigue la flecha: épica guiada

Y decimos “por suerte” no solo por simpatía hacia estudios como From Software, Nintendo EPD o Monolith Soft (colaborador en Breath of the Wild que ya empujó hacia delante la visión de mundo abierto de Nintendo en el ahora semiolvidado Xenoblade Chronicles X de Wii U). Lo decimos también porque estos juegos no se han limitado a acortar las distancias con los otros referentes occidentales en su propio estilo. Su éxito no deriva de ser simples adaptaciones de Zelda y Dark Souls a ese mismo molde que sagas como las antes citadas —junto a muchas, muchas otras— establecieron, estandarizaron y, en algunos casos, explotaron.

Deriva de ir más allá y crear nuevos moldes, con nuevas reglas, a menudo opuestas a esos grandes referentes, y a menudo también opuestas entre sí. Porque Breath of the Wild y Elden Ring son juegos muy diferentes, incluso si es fácil encontrar similitudes debido a esas pretensiones subversivas. Pero hoy nuestro protagonista es el último Zelda, así que dejaremos su compatriota un momento de lado y nos centraremos en él. Aunque no sin antes dar un pequeño rodeo y poner sobre la mesa otro juego que pronto también alcanzará un aniversario simbólico: Morrowind.

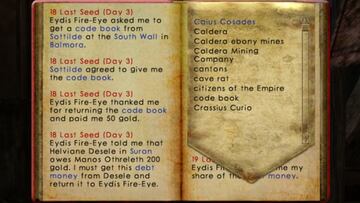

Estrenado en mayo de 2002 (unos cuantos meses antes que The Wind Waker), el tercer The Elder Scrolls podría denominarse como la primera entrega moderna de la saga, ya que dejó de lado la generación procedural de las anteriores para ofrecer un mundo más denso, donde todo estaba colocado a mano, servía a algún propósito y era referenciado de un modo u otro por los personajes que se cruzaban en nuestro camino. Medio año antes, GTA III había desatado la fiebre por los sandbox; pero Morrowind, a pesar de hacer bastante menos ruido —las secuelas ya se encargarían de eso—, puso las bases de una aventura más abierta e inmersiva.

En Morrowind no había un GPS mágico dirigiéndonos hacia el objetivo de la misión activa, ni se marcaban actividades y destinos en el mapa general. En Morrowind había que preguntar seleccionando las palabras adecuadas de la interfaz del diálogo, prestar atención a las indicaciones y consultar el diario si nos distraíamos o no estábamos seguros de si la cueva con bandidos quedaba tomando a mano izquierda o derecha en el cruce al sur del pueblo donde nos habían pedido recuperar una reliquia. No siempre era la metodología más práctica, y con el paso de las horas el diario se podía llenar de tanta información que costaba reanudar misiones pendientes, pero era un sistema tremendamente eficaz a la hora de acercar el jugador y su avatar.

Morrowind fue el principio de la etapa moderna de la saga, pero, en cierto modo, también el final de su propia estirpe. En Oblivion, Bethesda invirtió más dinero y creó un mundo más grande, con mejores gráficos y doblaje para los diálogos. Así que hizo lo que sonaba más lógico: se aseguró de que los jugadores encontrasen todo ese contenido en el que tanto habían trabajado. Apareció el GPS mágico. Apareciendo los indicadores de mapa. La trama principal recibió un trato preferente y nos llevaba sin equívocos y con relativa rapidez por lugares clave para vivir la épica que en Morrowind había surgido de forma mucho más esporádica, incluso torpe. Y Oblivion triunfó.

El cuarto Elder Scrolls recibió el mayor número de premios a mejor juego en un año donde compitió contra el nuevo Zelda, Twilight Princess. Un título que intentaba ser Ocarina of Time, solo que también más épico. Más grande, más bonito, con más personajes y secuencias. Y ahora, por primera vez, con combates a caballo. También triunfó, claro está. En críticas y ventas. Aunque ya entonces no fueron pocos los que notaron que la saga se había encauzado hacia desarrollos mucho más guiados. Las praderas de Hyrule eran más amplias, y sus ciudades también, pero no había forma posible de perderse en ellas, ni de acabar en un lugar avanzado antes de tiempo.

Como ya comentamos al celebrar el trigésimo aniversario de A Link to the Past hace unos meses, esta tendencia distaba de ser algo nuevo: aunque el primer Zelda se había caracterizado por su libertad para explorar en casi cualquier dirección, dar con secretos tras buscar a conciencia —o de casualidad— e incluso alterar el orden del progreso de forma no intencionada, la saga en seguida se había movido hacia aventuras más guionizadas, con cuellos de botella más frecuentes que servían para ajustar mejor la curva de dificultad y sacar más partido a la historia.

Fue una progresión gradual y constante, aunque maquillada gracias a la sorprendente escala y el diseño circular de Ocarina of Time, el torrente de contenido opcional de Majora’s Mask y el océano de The Wind Waker, limitado a un camino fijo durante horas, pero luego abierto de par en par con docenas de distracciones diseminadas por el horizonte. Twilight Princess, pese al aumento en tamaño, fragmentó en más pedacitos un diseño que se iba abriendo o cerrando según exigencias del desarrollo. Y luego, Skyward Sword redobló en el factor Mario: ahora los niveles eran eso, sucesiones de pruebas a superar de camino a las mazmorras, no un mundo para explorar y hacer descubrimientos, aunque algunos siguiesen repartidos a los lados del camino.

Todo esto viene a cuento de que Zelda nunca llegó a implementar un GPS mágico, pero porque no lo necesitaba: el diseño hacía ese trabajo por él. De forma tan eficiente que, aunque el mapa del menú también asistiese con indicadores en caso de necesidad, era raro que un jugador experimentado en la saga lo necesitase. Y así, la aventura se convirtió en épica; y la épica, en juego. Funcional, divertido, bien diseñado, pero también más artificial. Una excursión digital por un circuito variado y denso, donde no había lugar para el aburrimiento, al menos en teoría. Solo que sí lo había si lo que el jugador quería era una aventura. Esa sensación de adentrarse en lo desconocido que Miyamoto había perseguido cuando diseñara el primer Zelda en NES.

En 2011, cuando Skyward Sword salió a la venta, lo hizo de nuevo acompañado por un Elder Scrolls. El más grande y famoso. El action RPG de mundo abierto más vendido e influyente. Pero entre los dieces de Skyrim, y los vídeos virales de Fus Ro Dah, también asomó otro juego; logrando menos impacto al principio, pero alimentando un runrún cada vez más entusiasta entre los que recordaban cómo habían sido Zelda, Morrowind y otros juegos de antaño. Exigentes, crípticos, con posibilidad de perderse y errar eligiendo mal el camino; pero satisfactorios cuando al fin dábamos con él y dejábamos huella en el mundo gracias a nuestros esfuerzos. Sin GPS. Sin mapa. Sin marcadores de misión. La llama ardió intensa, empezó el auge del fenómeno Dark Souls.

The Legend of Zelda 2.0: un nuevo inicio

Como todas las entregas previas de la saga, Skyward Sword fue un éxito (93 de media en Metacritic y más de 3 millones de copias vendidas pese a salir tarde en ciclo vital de Wii y requerir un periférico extra, el Wii MotionPlus). Sin embargo, a oídos de Eiji Aonuma y Hidemaro Fujibayashi —productor y director respectivamente— llegaron las quejas sobre las limitaciones de la exploración y la naturaleza tan lineal de su historia. Era evidente que el medio estaba empezando a cambiar de dirección: en 2011, además de Skyrim y Dark Souls, también se estrenó Minecraft, otro bombazo elevado por la flexibilidad de un formato abierto y la creatividad de sus jugadores. Así que tocaba sacar la pizarra y reinventar Zelda volviendo a los orígenes.

Y cuando decimos volver a los orígenes, es algo bastante literal, ya que recurrieron a un prototipo con los gráficos del Zelda de NES. Un editor de fácil uso donde experimentaron con ideas como la posibilidad de talar árboles y usar sus troncos a modo de embarcaciones, de disparar flechas a través de llamas para quemar objetos al otro lado, de ver cómo el fuego se extendía por la vegetación o lo avivábamos nosotros mediante ráfagas de aire creadas con una hoja Deku. Simulaciones que en otros Zelda podrían haber servido para resolver puzles de forma puntual, pero que ahora el equipo quería poner a nuestra disposición en todo momento.

Porque la clave de Breath of the Wild no sería simplemente disponer de un mundo abierto con decenas de lugares a los que ir en cualquier orden como en el Zelda original, con decenas de misiones que aceptar y cumplir como en Skyrim, con decenas de torres que escalar para dibujar el mapa del menú como en Assassin’s Creed o con decenas de pequeños botines enemigos que saquear a un lado u otro de la ruta trazada como en The Wind Waker. Fue de hacer ese viaje intermedio el fin. De romper la estructura narrativa, y de paso también la jugable, para que cada jugador crease su propia aventura mediante elecciones y no instrucciones.

Podías pelear contra Ganon después del tutorial, después de involucrarte en los asuntos de las tribus de Hyrule, o posponerlo indefinidamente y merodear de región en región descubriendo cosas, resolviendo puzles y aceptando encargos hasta que estuvieses satisfecho y decidieses pasar a otro juego muchas horas después de empezar. Como en Morrowind. Y también podías acabar frente a Centaleones que te mandaban al otro barrio de un golpe, ser emboscado en campo abierto por Bokoblins a caballo o ser literalmente fulminado por relámpagos si no desequipabas a tiempo armas con metal durante una tormenta. Era un mundo bello, pero también hostil, al menos hasta que nos aclimatábamos y cogíamos confianza. Como en Dark Souls.

El mapa se ampliaba en las torres de cada región, sí, pero solo revelando su orografía básica. No había indicadores colocados de antemano más allá de los ligados a la trama principal para aquellos que se quisiesen centrar en ella (Ganon, Impa, las cuatro subtramas de las bestias divinas). Fuera de esa concesión, opcional y desactivable, se mostraba lo esencial: dibujaba un lago y le ponía nombre; perfilaba una cordillera y también. ¿Pero qué había en ellos? ¿Un santuario? ¿Un puzle? ¿La fuente de un hada? ¿Animales salvajes para cazar? ¿Algún minijefe? Eso solo lo podíamos descubrir por nuestra cuenta, acercándonos a pie, a caballo, escalando o planeando. Porque el concepto de muros y barreras, además, se tiró por completo.

Todd Howard, líder de Bethesda Games Studios, hizo célebre la frase “¿Ves aquella montaña? Puedes subir a ella” al presentar Skyrim, y fue un mantra que muchos juegos honoraron de un modo u otro antes de Breath of the Wild. Pero no como Breath of the Wild. Aquí no solo subías a montañas, las escalabas. Y quien dice montañas, dice barrancos, edificios o cualquier otra superficie vertical fuera de las mazmorras. Afirmar que se podía explorar Hyrule en cualquier dirección no era una simplificación, era una posibilidad real, trepando y lanzándonos al vacío con la paravela sin límites más allá de los impuestos por la gestión de una resistencia ampliable.

El juego entraba en un bucle retroalimentado de exploración y puzles que corría al margen de la trama principal. Encontrar santuarios nos daba el componente mazmorrero zéldico en pequeñas dosis sin depender de si antes habíamos estado en X o Y para conseguir cierto ítem gracias a la versatilidad de la piedra sheikav (bombas, telequinesia, acumulación de energía cinética) y esas simulaciones de elementos como fuego, viento, electricidad o la inercia de cualquier objeto físico, Link incluido. Y resolverlas nos permitía volver al exterior con orbes que luego se canjeaban por más vida o resistencia, permitiéndonos hacer frente a enemigos cada vez más duros y recorrer terrenos cada vez más accidentados hacia nuevas pruebas y hallazgos.

La jugabilidad, al igual que el rumbo en cada momento dado, era plástica, moldeable por el jugador, que podía enfrentarse a una misma situación de varias maneras dentro y fuera de los santuarios. En esto también desempeñaba un papel fundamental el desgaste de las armas, su decisión más controvertida, pero útil para forzar una rotación constante a través de espadas, hachas, lanzas, garrotes o incluso rastrillos si hacía falta. Aseguraba una variedad necesaria tras horas y horas, pero también servía para hacernos elegir nuestras batallas, recurrir a elementos del escenario como rocas o barriles explosivos, ser creativos con los módulos de la piedra sheikav y celebrar la apertura de un cofre o la derrota de un enemigo que nos podía dar algo mejor.

También validaba el encuentro de los Kolog, diseminados por todo el mapa para recompensar a los observadores con semillas destinadas a ampliar el limitado inventario. Y entrelazado con todo esto, el juego también incluía un potenciado componente de crafteo, tímidamente introducido en Skyward Sword (como la resistencia), pero extremadamente conveniente aquí para elaborar pociones con las que hacer frente a condiciones meteorológicas extremas, cocinar combinando docenas de ingredientes diferentes para dar con las recetas que recuperasen más vida o mejorar la defensa de nuestros equipamientos en las fuentes de las hadas.

Ideas que por separado se podrían encontrar en otros juegos, pero que en Breath of the Wild coagulaban en un conjunto nuevo. Un mundo regido por mecánicas variadas, consistentes e interdependientes (incluyendo la lluvia que hacía la puñeta al escalar y nos obligaba a crear hogueras para esperar a que escampase), donde la libertad no se medía en términos de puntos simultáneos para elegir en el mapa, sino de funcionalidad táctil, del uso práctico que podía dar el jugador a cada arma, a cada módulo de la piedra sheikav (aún hoy se siguen encontrando tácticas nuevas), a cada rutina enemiga o a cada propiedad física programada en el entorno para crear o aprovechar situaciones en las que quizá ni siquiera los desarrolladores habían pensado.

La confianza y el apoyo en este conglomerado de sistemas, fenómenos e interacciones para tanto explorar como combatir y resolver innumerables rompecabezas contextuales hizo de Breath of the Wild un punto de inflexión para los mundos abiertos. También un Zelda donde la historia y las mazmorras de mayor empaque quedaron a la retaguardia —cuenta pendiente a saldar por la secuela—, pero el shock fue tan grande como comprensible. Japón no solía hacer juegos así. Nintendo no solía hacer juegos así. Y ahora, cinco años después de su estreno, sigue siendo difícil señalar un título, cualquiera, que haya logrado igualar esa clase de impacto.

Obviamente, Red Dead Redemption 2 fue otro de esos mastodontes made in Rockstar, un sandbox con una puesta en escena apabullante y una narrativa capaz de sostener todo el juego por su cuenta incluso si teníamos un interés más pasajero en el minuto a minuto de la jugabilidad. Pero no debería ser demasiado atrevido decir que nos ha tocado esperar hasta Elden Ring, casi esos cinco años exactos, para ver de nuevo cómo el concepto de mundo abierto se volvía a reinventar y no solo ejecutar con la excelencia —o maestría— tradicional de los grandes estudios occidentales.

Porque Elden Ring —y con esto regresamos al inicio para cerrar el círculo— es otra clase de bestia. Un juego que rechaza esa plasticidad motriz para convertir el mapa en un enigma constante. Casi siempre prescinde de los indicadores de misión que Breath of the Wild sí se permitía, los castillos y ruinas en la distancia a menudo requieren rodeos grandes y complicados, los jefes principales nos eluden durante horas a pesar de saber su ubicación general y enormes zonas secretas aparecen bajo nuestros pies cuando ni siquiera las estamos buscando. Es un Souls llevado con gran precisión a un mundo abierto, lo que parece un contrasentido porque, al menos hasta la semana pasada, la saga se caracterizaba por dominar los espacios más densos e intrincados.

Es una muestra y también un recordatorio de que los mundos abiertos no tienen por qué seguir usando variaciones del molde de Grand Theft Auto, The Elder Scrolls o Assassin’s Creed. Y tampoco del de Breath of the Wild, claro. Todos ellos se hicieron un nombre aportando algo nuevo, girando los engranajes en diferentes direcciones, y aunque la repetición a veces conduzca hacia productos mejores, a la larga también lo hace hacia la pérdida de la frescura y la apatía. Es el gran reto que tendrá que superar From Software en el futuro, y el que tendrá superar Nintendo muy pronto, en 2022 salvo retraso. Cuando lance la secuela de su juego más importante y revolucionario no solo de este lustro, sino de los últimos veinte o más años.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

- Acción

- Aventura

The Legend of Zelda: Breath of the Wild es una aventura de acción de Nintendo para Wii U, Switch y Switch 2 que nos presenta el título más ambicioso de la saga con un mundo abierto por explorar y en el que realizar todo tipo de acciones como escalar, además de otras clásicas como nadar o montar a caballo. Link despierta tras un profundo sueño de 100 años en un misterioso templo en el reino de Hyrule; junto a él, deberemos descubrir su pasado mientras escuchamos una voz que nos incita a enfrentarnos a un malvado ser que provocó el llamado cataclismo: Ganon.