La reseña más surrealista de un restaurante “asturiano”: “Mis hijos gritando que querían morir”

Unos niños hambrientos de cachopo no querían comer después de que el establecimiento les comunicara que se habían agotado las existencias de este plato.

Un drama desgarrador ha conmovido al mundo estos últimos días. La historia de unos activistas cachopiles dispuestos a todo para conseguir justicia -la justicia, en este caso, era un cachopo con patatas, pero es que la justicia tiene muchas y muy variadas caras-. Como en todo cuento, hay una moraleja, un héroe y un villano despiadado. Si se toma el lector un par de minutos, se desenvolverán ante sus ojos los pormenorizados detalles de un suceso de los que cambian la forma en la que se mira al mundo. Un ejemplo de lucha organizada y agitación.

Como tantos otros que a lo largo de los siglos han guerreado contra la opresión, los protagonistas de este determinante conflicto no pidieron ser la vanguardia de los anhelos de libertad del género humano, sino que fueron el destino, el capricho y el azar los que conspiraron conjuntamente para asegurarles un lugar en los libros de texto de las futuras generaciones. Todo comenzó con un inocente y rutinario acto. Un progenitor que llamó a un restaurante para encargar la comida.

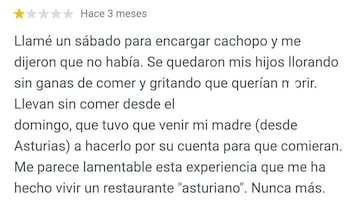

Está el drama y luego esto: pic.twitter.com/sYpxmBKCOb

— Soy Camarero (@soycamarero) May 26, 2023

Sin embargo, no sospechaba esta persona que el lugar con el contactaba era, en realidad, un enclave terrenal del mal absoluto. Unos cachopos pidió cándidamente este pobre ciudadano indefenso, que estaba a punto de ver cómo sus derechos más fundamentales eran pisoteados -tendría que consultarlo, pero así de memoria creo recordar que el derecho al cachopo está recogido en alguno de los artículos de la carta de los Derechos Humanos-.

Felicidad empanada

El caso es que, en posible violación del protocolo de Ginebra, este local, con manifiesta alevosía, le negó a la familia el acceso a la delicia guaje empanada. A la evolución celestial del escalope. A la cúspide del desarrollo humano. Al elemento más relevante de la cultura asturleonesa -empatado, quizás, con Don Pelayo y Fernando Alonso-. “Es que no nos quedan”, dijeron los malvados, en un risible intento de justificar lo injustificable. De eludir las responsabilidades de su felonía. De ensañarse con sus víctimas.

Noticias relacionadas

Pero no era esta gente fácil de amedrentar. Los hijos, que fueron los principales afectados, pasaron por todas las fases de la tragedia. Primero, les invadió una desolación ciega, de esa que convierte los ojos en dos pequeñas esferas de vidrio y oprime el pecho hasta paralizar el espíritu. Una vez superada esta honda pena inicial, lejos de resignarse a su destino y al atropello de sus libertades más fundamentales, estos jóvenes pasaron a la acción, desatando la furia de aquel al que se le ha negado la felicidad más pura, esa que viene envuelta en pan rallado.

En rápida organización, usando las técnicas de tantos y tantos valientes activistas que les precedieron, comenzaron una dramática huelga de hambre. Se negaron a comer porque, parafraseando a Patrick Henry, “Denme cachopo o denme muerte”. Pocas causas más dignas. Por suerte, hubo un desenlace feliz. Porque al final llegó la caballería. En forma de abuela, concretamente. Una señora igual de heroica que, llegada del mismísimo Asturias con la determinación de auxiliar a sus nietos, se enfundó el delantal y les hizo un cachopo a cada uno. Así se calmaron los gritos de protesta y, lo que es más importante, los gritos del estómago.